Pour le chantier Reconnaissance, les membres de la communauté de pratique ont invité Daniel Canty, écrivain, scénariste, artiste, traducteur littéraire et réalisateur canadien, à produire un essai sur le sujet. Ce texte fait ainsi office de point de départ d’une discussion en visioconférence (et diffusée en direct sur Facebook Live) entre les membres, le grand public et l’auteur.

PAR DANIEL CANTY

TABLE DES MATIÈRES

Amour True | Monde sans fin | Buisson ardent | Radiation fossile | Sum sum | Jardin | Logique de l’incréé | Le livre des visages | Intrant | Le théâtre de Turing | Machines d’oubli rêvé | Extrant

If it is not beautiful for someone, it does not exist. Ce qui n’est beau pour personne, n’existe pas.

— William Gaddis, The Recognitions, 1955

Amour True

J’aime prendre les mots, et les êtres, au mot.

Reconnaissance recouvre un spectre de significations, qui est aussi pour moi un spectre émotif. On m’a demandé, pour des raisons qui ont tout à voir avec mon curieux parcours — mes débuts d’écrivain, à la fin du 20e siècle, ont été marqués par la déferlante initiale du Web —, de réfléchir ce thème à la lumière de la mouvance numérique.

Reconnaissance numérique : je ne peux m’empêcher, en me mettant à l’écoute de ce binôme, d’entendre un écho de la reconnaissance des formes : ces chimères d’ingénierie qui ont doté nos ordinateurs d’un regard, d’une voix et d’une ouïe, aussi rudimentaires soient-ils. Pour les fervents de la computation universelle et les prophètes de la Singularité, ces ébauches de sensorialité constitueraient les signes avant-coureurs d’une véritable intelligence artificielle : True AI, pour les intimes. En français – pour l’instant du moins — on dit « IA forte », expression qui me semble bien plus faiblarde que la traduction littérale du sentiment anglophone, « IA vraie ». Avec la True AI/IA vraie, donc, nos machines transcenderaient le stade du miroir, pour accéder à une nouvelle forme d’ipséité. Elles deviendraient, selon des modalités qui leur sont propres, des entités pensantes, ressentantes et, pourquoi pas, écrivantes.

Ce qui commence par l’apprentissage des formes finirait donc par donner lieu à une nouvelle forme de vie, intelligence étrangère dotée de ses propres modes d’expression, et tout aussi digne de notre attention, et de notre admiration, que la baleine chanteuse, l’éléphant mémoriel, ou le poulpe palpeur, pour ne nommer que ceux-là. L’IA vraie posséderait cependant, sur tous ces esprits animaux dont nous peinons à respecter l’intelligence — entre autres parce que nous n’entendons pas grand-chose à leur langage —, cet avantage notoire qu’elle parlerait une langue future dont nous aurions contribué à établir la grammaire, et qui partagerait donc certains airs de famille avec la nôtre. Les intelligences artificielles s’immisceraient dans le tissu de nos vies comme les agents d’une « seconde nature » dont nous aurions contribué à établir les termes. Elles seraient, face à nous, tels des enfants, devenus adultes, ou presque, qui reviennent à la maison, forts de leur autonomie, et en pleine possession des moyens d’inventer leur vie. Elles nous donneraient la réplique et, dès ce moment, ne répondraient plus de nous. Il ne nous resterait plus, devant l’évidence de leur autonomie, qu’à contenir notre émotion.

Monde sans fin

Les airs de famille que nous partageons avec la machinerie fantasmée future permettent d’effleurer deux autres connotations, plus tendres et troubles, de la reconnaissance : « reconnaître » c’est aussi, humblement, remercier, ou, un peu plus dangereusement, admettre. Gratitude ou aveux. Il y a quelque chose de vaguement incestueux — et de très biblique — dans la façon dont certains d’entre nous espèrent faire la paire avec ces intelligences futures. On sait déjà combien l’amour parental peut être problématique… True AI is true romance, alors? Peu importe si les sentiments penchent du côté de l’amour filial ou de la passion brûlante, je crois pour ma part — et je ne suis pas seul — qu’il est grand temps de faire l’aveu de notre passion déraisonnable pour ces entités spéculatives, encore inexistantes, plutôt que de continuer à nous laisser aveugler par nos sentiments.

Enfants, parents, époux : peu importe. À ceux qui attendent, à travers l’étrange familiarité des IA, le renouvellement des vœux de l’esprit et de la matière, et la consommation d’une nouvelle alliance, et pour qui tout le reste ne serait que littérature, je réponds : justement. Les machines adorent les expressions toutes faites, les conclusions connues d’avance. Elles se précipitent déjà, par le truchement des correcteurs d’orthographe et des vérificateurs de grammaire, pour finir nos phrases. Des entrepreneurs, avides de congédier le département éditorial, vantent les efforts de rédaction et de traduction des machines à écrire. Elles se mesurent, déjà, à bien des tâches techniques d’écriture, mais leurs efforts, disons, de versification, ou d’écriture romanesque — à moins que je n’aie été dupé par la perfection imitative d’un programme auteur —, restent bien en deçà des standards de l’humanité littéraire. Devant l’absence d’imagination des machines à écrire, et les intrusions de la saisie automatique, qui s’alarme, vous l’aurez peut-être remarqué, de l’irrégularité syntaxique de tout retour de ligne, il reste salutaire de se rappeler des pouvoirs spécifiques de la poésie.

J’espère que les intelligences futures, peu importe la forme qu’elles prendront, sauront elles aussi aimer la littérature comme la vie même. Je me demande ce qui fera frémir leurs antennes métaphoriques. Je ne sais trop quels seront leurs penchants littéraires — ou même si elles en auront —, mais je sais par contre que toute littérature vivante, dans la mesure où l’on est capable d’en syntoniser la fréquence, déjà contient une futurité qui sait traverser le temps. Une conscience passe entre les phrases, un pacte est scellé entre deux absences, peu importe les immensités qui les séparent. La littérature implique, depuis ses débuts, un serment avec le lointain, voire l’inexistant. Entre écrire et lire s’ouvre un espace de présence, tout autant que de disparition, où le temps se trouve démonté, remonté. La littérature, dans le meilleur des cas, ravive le sentiment d’un monde sans fin : monde à gagner, monde à perdre, dont le mystère se renouvelle mais reste entier.

Je fais l’aveu de mon sentiment littéraire. Je reconnais comment il me donne le monde, et que je ne saurai jamais exprimer mon entière gratitude, sinon en continuant d’écrire. Et alors je me dis qu’il faut résister à la passion aveugle pour les machines comme à toutes les évidences trop faciles de la fiction.

Buisson ardent

Tout le reste n’est que littérature. Non, je n’ai jamais bien compris cette expression. Je me demande d’ailleurs ce qu’une IA future ferait d’un tel énoncé? La littérature y est synonyme du reste : un iota, un impondérable, hantant le calcul d’une narration trop assurée, trop linéaire. En fait, la phrase, en ouvrant à tout le reste, nous plonge au cœur d’un nuage d’inconnaissance. Les amoureux de l’IA rêvent d’une intelligence ambiante, une opalescence hantant le fond de l’air, et colorant la lumière de nos jours. Le réseau, grâce à l’ennuagement des données — le cloud computing — deviendrait un état du climat, le site d’une intelligence massivement distribuée, un compagnonnage secret, qui s’active invisiblement autour de nous, comme les anges ou les fées d’autrefois.

Reconnaître c’est trouver ce qui reste, en mémoire, de ce qui fut. Les mots aussi sont artifices, et pour les esprits sensibles à leur intelligence, l’avenir est une pensée qui tourne dans tous les sens, et porte rêveusement à confusion. La formule futuriste, reconnaissance des formes, qui a canalisé mon attention, est, à bien y penser, vieille comme le monde, ou au moins comme la pensée platonicienne, qui nommait ainsi la redécouverte, en soi, d’un accord spirituel avec les idéalités. Celles-ci s’imposeraient à la mémoire du philosophe, leurs contours se précisant, perçant à travers le brouillard de la perception, avant de se résorber dans les tréfonds de l’âme.

Les échos des mots ont vite fait de replonger les esprits sensibles dans la nuit des temps, à la recherche des racines de leur intuition. Le Robert Historique m’assure que le moyen français s’appliquait à recognoistre ce qu’aujourd’hui nous reconnaissons. J’entends, dans le cog, l’engrenage qui habite le radical du mot, l’évidente parenté de la reconnaissance et de la « cognition ». Ce terme savant, si cher aux pionniers de l’IA, ainsi qu’à toute une théorie de psychologues, linguistes et neurobiologistes, est d’une futurité brûlante. Les plus philosophes d’entre les cognitivistes tentent de nouer à un tronc commun ces savoirs appliqués et partiels, tressant les ramages de l’empirie pour nous convaincre que nos consciences sont l’irradiation d’une sorte d’engin à computation interne. Le bouquet de processus par lequel l’efflorescence de nos systèmes nerveux s’accorde aux mouvements du monde, m’a toujours semblé, malgré la rigueur des arguments convoqués pour m’assurer de son absolue nouveauté, comme une version techniciste de l’âme — une sorte de retour au buisson ardent, et d’intériorisation de son feu. Il me semble en effet que c’est une métaphysique du présent absolu que défendent corps et âme les fervents de la computation universelle.

Une théorie des fantômes en vaut-elle une autre? Nos machines, malgré la célérité de leurs microprocesseurs, et le brouillard numineux du réseau, sont encore dans l’enfance de l’art. Nous leur donnons, depuis leurs débuts dans la vie, le bénéfice du doute. Nous les nimbons d’une lumière d’avenir, qui remonte à la nuit des temps. Nous les aimons d’un amour qui n’est pas, ou plus, ou peut-être pas encore, de ce monde. Elles ont tellement besoin de nous pour entretenir leurs illusions.

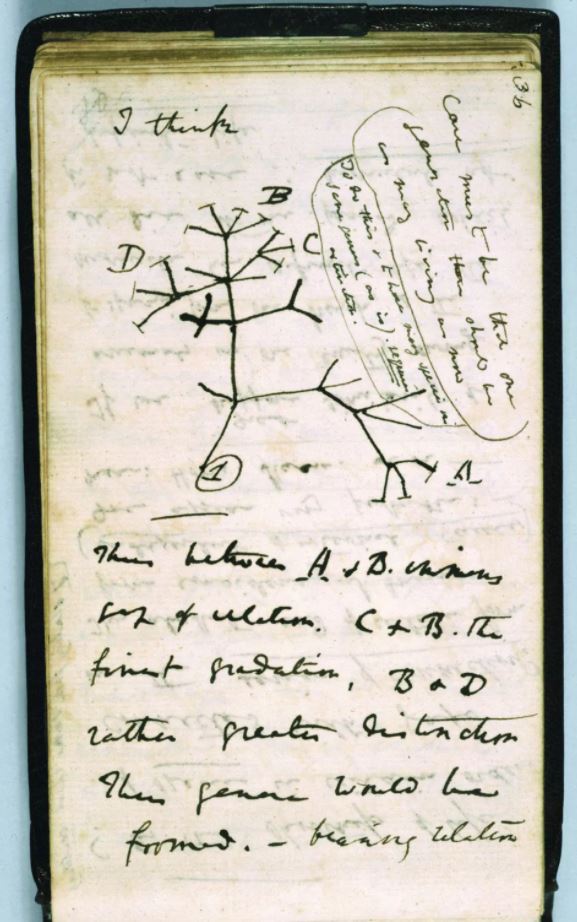

From so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.

D’un début simple, des formes sans fin, vraies beautés, vraies merveilles, en sont venues, et viendront, à évoluer.

— Charles Darwin, The Origin of Species, 1859

Radiation fossile

Mes débuts d’écrivain, à la fin du 20e siècle, ont coïncidé avec l’essor des médias numériques. Je n’ai jamais écrit sans eux. C’est une des raisons pourquoi je ne peux pas, en toute bonne conscience, me satisfaire d’une histoire qui voudrait y reconnaître un synonyme de l’avenir. Ils font partie, pour moi, d’un passé avéré, qui déborde largement des limites de ma propre vie.

Je suis un enfant des années soixante-dix, qui a grandi en cadence avec la miniaturisation des microprocesseurs et la démultiplication du réseau. Ma génération — je ne suis jamais bien certain de ce que le terme recouvre, sinon une communauté d’expérience — a vécu l’avènement de la micro-informatique et la préhistoire du Web. Nous avons été témoins de l’extinction des téléphones à cadran, avec leurs onctueux boîtiers de bakélite — les plus beaux étaient d’une noirceur de pétrole, qui me rappelait à la liquéfaction des dinosaures —, et avons entendu les modems acoustiques recouvrir d’une vague de friture les lignes de nos demeures familiales, un bruit qui est pour moi comme la radiation fossile du Web. La communication en ligne n’avait pas encore accédé au « temps réel » — formule qui m’a toujours inquiété par ce qu’elle suppose de déréalisation —, et nous nous livrions, de séance en séance, à un échange d’échos lointains. Les nouvelles technologies étaient d’une lenteur effarante. Pourtant, nous avons appris à tolérer leurs manquements comme aucun autre : c’est que nous avions des attentes.

Ce qui a commencé dans les profondeurs sonores du réseau téléphonique a fini par s’incarner dans l’espace-temps audiovisuel du téléviseur, dehors dedans qui, au fond des salons, ouvrait un point de fuite vers les possibilités — et les impossibilités — de la fiction et du monde. Nous avons combattu, sur les sofas de nos salons de banlieue, pour le contrôle de la télécommande, d’abord offerte en location par nos câblos-distributeurs. Elle allait bientôt perdre le cordon ombilical qui le reliait au téléviseur, et s’animer d’un regard infrarouge : claquement de doigts et clin d’œil magiques capables, avec un simple déclic, de replier l’écart entre un souhait et sa réalisation. Cette merveille de paresse appliquée, une fois conjuguée à l’apparition des magnétoscopes, marquait les débuts, à l’échelle personnelle1, de l’action à distance et du voyage dans le temps médiatique. Ces tropes, qui flirtaient avec le miracle, font aujourd’hui partie du répertoire commun de l’humanité; de nos jours, presque plus personne ne s’émerveille qu’on puisse, à la simple pression d’un bouton — REW/FFD, PLAY/PAUSE — manipuler la durée2.

Nous fréquentions les vidéoclubs, à la recherche d’images de nos vies futures, auxquelles nous ne croyions qu’à demi, sans doute parce que nous les cherchions dans des films d’action et de science-fiction américains. À quand nos communicateurs et nos phasers de poche, la téléportation, la télépathie, la prise de Spock, le warp speed et les visites du dimanche aux planètes proches? Les technologies émergentes, disponibles au Radio Shack, n’arrivaient pas à la cheville des fantasmes que le visionnement de Star Trek, disons, avait installés en nous, et pourtant nous leur accordions la révérence due aux oracles.

En même temps qu’à l’émergence d’un ordre mental inédit, nous assistions à l’articulation d’un nouvel espace politique, où la technologie domestique allait assumer un rôle prépondérant. C’était l’époque du crépuscule souverainiste, et nous avions appris, bien avant notre accession au droit de vote, à adopter les positions de nos parents dans des débats d’arrière-cour, où nous opposions les mérites respectifs du OUI ou du NON, des bleus et des rouges. Cette passion binaire allait servir les guerres des géants de la computation individuée : nous avions débattu des avantages évolutifs respectifs de VHS ou de Beta, et prendrions maintenant passionnément position pour Microsoft Windows ou Apple, comme si notre avenir en dépendait. Et il en dépendait, bien que nous n’entendions guère les résonances ironiques d’un terme comme « système d’exploitation ». C’est que le Web s’apprêtait à nous mettre, tout un chacun, au travail. Les filles et les garçons comme moi, qui ressentaient la réalité des mots, l’appel de la fiction et de la poésie, comme la clef d’accès à une véritable réalité virtuelle, à une lumière seconde, dont le chatoiement s’immisce dans celle de nos jours, étions aptes à rejoindre les rangs des « créateurs de contenu »— car c’est ainsi qu’on allait élire de désigner ceux qui contribueraient à prêter parole à l’espace numérique, où le langage peut parfois sembler avoir aussi peu de poids qu’un crépitement d’électrons dans le vague atomique. C’est ma vocation et mon devoir d’investir d’une sensibilité littéraire toute réalité que j’aborde, et je dois avouer que j’ai toujours détesté le terme contenu : comme si le numérique était une forme creuse, ou un ensemble vide, une entité sans intériorité, que nous serions forcés de remplir de l’illusion d’une présence humaine.

Le langage fluctuait avec les contours changeants des nouvelles technologies : nous avons tour à tour senti se résorber la rumeur des mots cyberespace, multimédia, nouveaux médias, convergence, et leur sens spécifique céder sous l’indifférence de la dénomination numérique. Les nouveaux médias, dans leur acceptation consensuelle, ne sont pas encore prêts à reconnaître qu’ils ont un passé, alors qu’ils sont tout entier tournés vers les fantasmes qui ont présidé à leur avènement. Les images d’avenir, que nous acceptons comme des évidences, me semblent un peu datées. Toute une panoplie de formes nouvelles laissait espérer un second miracle de l’ampleur de celui du cinéma : une lumière augmentée, dont nous étions destinés à moduler la fréquence et les formes.

J’ai lentement senti s’immiscer, dans l’air et la lumière de nos vies, le nuage computationnel, et se diffracter le spectre de nos téléprésences. La promesse de la diversité a vite cédé le pas à un modèle de diffusion omniprésent, effréné, où les possibilités de l’offre se soumettaient aux fantasmes du marché : le Web est un univers de formulaires invisibles, une bureaucratie mémétique, exponentiellement profitable à une minorité de grandes entreprises américaines, où l’humanité, portée par un grand flux d’émotion, prête main-forte à la prolifération du même. Aujourd’hui, je n’ai pas peur de dire que le Web a le cœur brisé.

It is the bliss of childhood that we are being warped most when we know it the least.

Le bonheur de l’enfance c’est d’être complètement gauchis alors qu’on ne s’en doute même pas.

William Gaddis, The Recognitions, 1955

Sum sum

Je me revois, assis avec mon frère, dans le sous-sol de la maison familiale, à Lachine, nos visages nimbés par la lumière verdâtre du Tandy Color Computer II — COCO II, de son petit nom — que mes parents venaient d’acquérir pour notre édification au Radio Shack. Nous devions être en 1982, ou à peu près. Mon grand frère, qui allait devenir ingénieur informatique, et moi, le littérateur futur, apprenions à programmer nos premières lignes de code.

10 PRINT “JE SUIS DANIEL ”;

20> GO TO 10

La boucle récursive, sorte de degré zéro de la mise en abyme que j’invitais l’ordinateur à performer, mettait en mouvement une cascade typographique. J’appuyais RETURN et mon nom, ou celui d’un autre, qui me ressemblait, et habitait l’écran — Daniel Je, voilà, n’est-ce pas un excellent nom de famille pour un orphelin futur —, pleuvait, striant d’un éclair diagonal la verdeur de l’écran.

JE SUIS DANIEL JE SUIS DANIEL JE SUIS DANIEL JE SUIS DANIEL JE SUIS DANIEL JE SUIS DANIEL JE SUIS JE SUIS DANIEL JE SUIS DANIEL JE SUIS DANIEL JE SUIS […]

Il me semble — ma mémoire, qui est littéraire, me joue constamment des tours — que j’ai ensuite tenté de court-circuiter cette boucle de rétroaction. J’ai voulu faire entrer le pronom en collision avec le verbe, suscitant ainsi une vibration, un bégaiement métonymique.

JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS JE SUIS […]

L’ordinateur, s’il avait la liberté de s’exprimer, aurait peut-être opté de dire JE CODE JE. Je préférais le nourrir d’illusions. C’était comme si la machine, par ce tour métalinguistique, s’appropriait le cogito ergo sum cartésien pour le réduire à une tautologie : un sum sum où le pronom personnel s’accapare le potentiel ontologique du verbe. Dans cette coquille linguistique se logeait une présence possible, dont j’avais l’intuition, ou plutôt le souhait. J’avais fabriqué, par un seul effet de langage, une présence qui semblait, un tant soit peu, s’appartenir en propre. Mais j’avais neuf ans, peut-être dix, et aussi précoce ai-je pu être, ces pensées, je dois l’avouer, ne m’effleuraient pas encore en ces termes.

Je n’étais pas peu fier de mes prouesses métafictionnelles. Mais les deux lignes de cette mise en abyme naïve seraient mes dernières lignes de code avant l’avènement du HTML, « langage » pour lequel ma passion serait presque aussi brève. Cependant, il est impossible de nier que l’émotion, riche de futurité, qui me visita à travers ces balbutiements proto-informatiques, exprimait une passion du possible. Elle colle, indélébilement, au personnage de l’auteur, aussi loin de son gain soit-il3. Je crois maintenant pouvoir affirmer que, tout autant qu’elle me fascine, je résiste, depuis l’enfance, à la logique fantasmatique de la machine, au nom d’un pouvoir d’invention plus puissamment spéculatif, qui est celui de la littérature.

Most people are clever because they don’t know how to be honest.

La plupart des gens font les malins parce qu’ils ne savent pas comment être honnêtes.

— William Gaddis, The Recognitions, 1955

Jardin

Un publicitaire de ma connaissance, du reste fort habile à son métier, m’a un jour déclaré, lors d’une de ces conversations de coin de rue où l’on tente de donner la mesure, en deux à neuf minutes, de sa vision du monde, que « Wikipédia est la plus grande œuvre de l’histoire de l’humanité. » Je vous ai dit que je prenais les gens au mot, et je n’ai jamais été très habile à camoufler mes émotions. L’idée m’est passée par la tête qu’il avait décroché un contrat pour une campagne visant à l’obsolescence planifiée des auteurs. J’ai ressenti, en recevant son verdict grandiloquent, une obligation morale face à ma vocation. J’ai donc tenté, sans succès, de tempérer ses propos, et de lui opposer, aussi poliment que possible, que la « wikipédante » me semblait — je prêchais, n’est-ce pas, pour ma propre paroisse — manquer, çà et là, de finesse éditoriale. Il n’y entendait rien, et revenait à la défense de cette entreprise collective, qui s’écrivait devant nos yeux sans qu’on sache exactement qui en était l’auteur, mettant ainsi à mal ce qu’on pourrait appeler « l’argument d’auteurité ». C’était un peu comme si le narrateur omniscient (que j’ai toujours vu comme un des meilleurs amis de Dieu) s’était incarné à travers l’entéléchie numérique. Ces considérations me sont venues à l’esprit plus tard, par l’écart salvateur de l’écriture. Sur le moment, je crois que j’ai voulu lui opposer, tout bon lettré que je suis, que j’admirais davantage l’application de Diderot, D’Alembert et leurs cohortes — tu as vu ces gravures? —, ou, mieux encore, celle des lexicographes du Oxford English Dictionary, dont chacune des pages fourmille d’émotions langagières. Et puis, en termes <em, donnez-moi, disons un roman-baleine comme Moby Dick et je referme derechef mes encyclopédies, mes dictionnaires, pour me laisser emporter par les courants de la connaissance littéraire.</em

Pouvez-vous croire — je n’ai pas non plus « la langue dans ma poche » — que ce garçon, qui vantait les mérites de l’écriture collaborative, ne me laissait pas placer un mot? Je vous avouerai qu’il ne me semblait pas le plus appliqué des lecteurs. Je crois que les auteurs, dont on idéalise la position, font peur aux grands parleurs : comme si la parole écrite coupait le caquet aux vérités immédiates, et ne pouvait assumer son actualité qu’en l’absence de la personne de l’auteur, dans le repli de la lecture, ou après leur mort. Il était tout à sa fulgurance, et, sur le coup, je ne suis pas sûr d’avoir pu faire valoir que Wikipédia contenait, en palimpseste, le fantôme de la onzième4 édition de L’Encyclopædia Britannica, tombée dans le domaine public, et que l’encyclopédie en ligne de référence devait donc un peu de sa floraison à l’humus de son auguste prédécesseur. De nos jours, les débats vont bon train, dans les forums en ligne, sur les mérites relatifs, en termes de factualité, de Wikipédia (2001—) et de Britannica (1768—), qui, en 2012, a renoncé à son incarnation papier. Pour ma part, je suis davantage intéressé par la lumière spectrale qui lie les univers de papier à ceux de pixels. De mon point de vue, minoritaire je l’admets, l’histoire n’est pas écrite par ceux qui gagnent les arguments de coin de rue, ou les rixes en ligne : elle est écrite par l’écriture.

Les slogans les plus virulents ont cette façon de vous laisser sans mots. L’écriture est plus lente : dans le meilleur des cas, elle fournit un espace de recul à la conscience, une façon de reconnaître sa pensée, et de faire apparaître, par la patience du langage, ce qu’on ne savait pas croire. J’ai d’ailleurs appris, au printemps 2020, qu’on venait de découvrir, sous le terreau du jardin communautaire du Barbican Centre (1965-1976), ce monument à la modernité brutaliste, les restes de la presse à imprimer Clarendon5. Dans l’atelier qui s’élevait autrefois au 11, Barbican Street, Robert Thorne (1754-1820) a créé la toute première police de caractères à être homologuée légalement par le Ornemental Designs Act de 1842. Je me soucie peu de la prose des avocats ou, à dire vrai, je m’en inquiète, tout autant que de celle des publicitaires. Il me semble plus pertinent, plutôt que de m’égarer dans des débats sans issue, d’accorder mon esprit aux restes rêveurs d’une presse à imprimer, logés dans les sols, poussant sous la surface d’un jardin. Elle sait que les fables de l’auto-organisation appartiennent à la nuit des temps : elles ont commencé bien avant elle, et finiront on ne sait trop où. Je vous laisse donc avec cette image, belle comme une gravure d’encyclopédie, propre à apaiser les disputes laissées en friche.

Logique de l’incréé

J’ai réalisé, à la cheville des 20e et 21e siècles, alors que j’habitais en Anglophonie, à Vancouver, l’adaptation en ligne du roman d’Alan Lightman, Einstein’s Dreams. J’avais orchestré, avec mon équipe du studio au nom génétique de DNA, d’avril à juin 1999, la diffusion Web de trente interfaces poétiques, dont chacune épousait la forme du temps dans un monde rêvé par Einstein. L’action enchevêtrait les faits de l’année numérique 1999 à celle de l’annus mirabilis de 1905, alors qu’Einstein cheminait vers la révélation de la relativité restreinte. Les mondes de sa rêverie ressemblent au nôtre en tous points, sauf en leur pli chronique : il en est où le temps est un cercle, où il colle, bégaye ou s’inverse, où cause et effet sont en perpétuel chamboulement, où il s’englue dans les hauteurs, ou devient un vol de rossignols… et nous tentions de trouver, dans le langage de l’interactivité, des valences interprétatives, où les formes de l’interface répondent à celles du temps.

Un petit « théâtre des distances », où s’enchevêtrait 1999 et 1905, apparaissait, à intervalles irréguliers, dans la boîte de réception d’une dizaine de milliers d’abonnés. Ces variations temporelles avaient valu au projet quelques accolades internationales dans le monde naissant des « nouveaux médias ». Malheureusement, la compagnie de production visionnaire, DNA Media, qui avait soutenu le projet, allait devoir cesser ses opérations dans l’an. La version finale d’Einstein’s Dreams n’allait pas voir le jour. La diffusion en ligne aurait dû être archivée sur un CD-ROM (ainsi le voulait l’époque), inséré dans un livret, qui aurait pu prendre place, sur les étagères des librairies, à côté du bestseller de Lightman, dont les ventes avaient, je crois, passé le million d’exemplaires. Le livre ne retournerait pas au livre, et cette triste nouvelle m’a convaincu d’amorcer mon lent retour vers Montréal6.

Quelques années plus tard, me voilà en pleine conversation, avec un éditeur à succès, que j’avais jadis compté parmi les plus proches et précieux amis.Nous nous étions croisés en pleine rue, pas très loin du coin où je me tenais avec le publicitaire de tout à l’heure. Je me plaignais, sans doute, du manque de sensibilité du milieu littéraire à toute démarche étrangère à la publication livresque. Il a senti bon de me faire valoir, avec une de ces formulations lapidaires et violentes — il appelait ça « rigueur » — dont il avait le secret, que ce travail, qui avait marqué mes débuts dans l’art, « n’existait pas » et qu’il serait bon que je passe définitivement à autre chose. J’imagine qu’il avait, à sa manière, mon bien — ou le seul bien qu’il pouvait imaginer — à cœur.

J’étais atterré de ne pas voir mon adaptation d’Einstein’s Dreams assumer sa forme finale, et j’ai passé plusieurs années à tenter d’intéresser un nouvel éditeur, mais le moment des possibles était passé. Einstein’s Dreams faisait honneur au potentiel des nouveaux médias, et à la possibilité de créer, dans ce champ de pratique, une culture de l’auteur-réalisateur. Il est vrai que les journaux du Québec libre ne démontraient alors aucun intérêt pour pareilles entreprises. Il n’en reste pas moins que le projet avait eu lieu, et qu’il avait complètement altéré le cours de ma carrière d’écrivain. Sans cette aventure, cette confiance donnée dans ma capacité d’invention, je crois que je ne serais pas devenu le curieux écrivain que je suis.

Que le passé soit, selon une certaine méthode patentée de réduction du temps, un leurre, et l’avenir un faux, la mémoire est un reste, où brille l’étincelle de mondes possibles. Einstein’s Dreams inexiste, au cœur de ma démarche, aussi sûrement qu’un livre est un livre. Vous devrez, hélas, me croire sur parole, car il est aujourd’hui impossible de visionner le projet sans trouver — c’est de plus en plus difficile — un émulateur capable de raviver la plateforme périmée qui a présidé à sa création. J’ai bien peur que les nouveaux médias, avec leurs prétentions de futurité, vieillissent mal. Ce n’est pas leur faute : c’est qu’on leur reconnaît, depuis leurs débuts, qu’une existence différée, où un avenir n’a de cesse d’en effacer un autre.

Everybody has that feeling when they look at a work of art and it’s right, that sudden familiarity, a sort of…recognition, as though they were creating it themselves, as though it were being created through them while they look at it or listen to it…

Quand ils regardent une œuvre d’art et qu’elle semble juste, tout le monde a ce sentiment d’une soudaine intimité, une sorte de … reconnaissance, comme s’ils étaient en train de la créer, comme si elle était en train de se créer au moment où ils la regardent, ou l’écoutent…

William Gaddis, The Recognitions, 1955

Le livre des visages

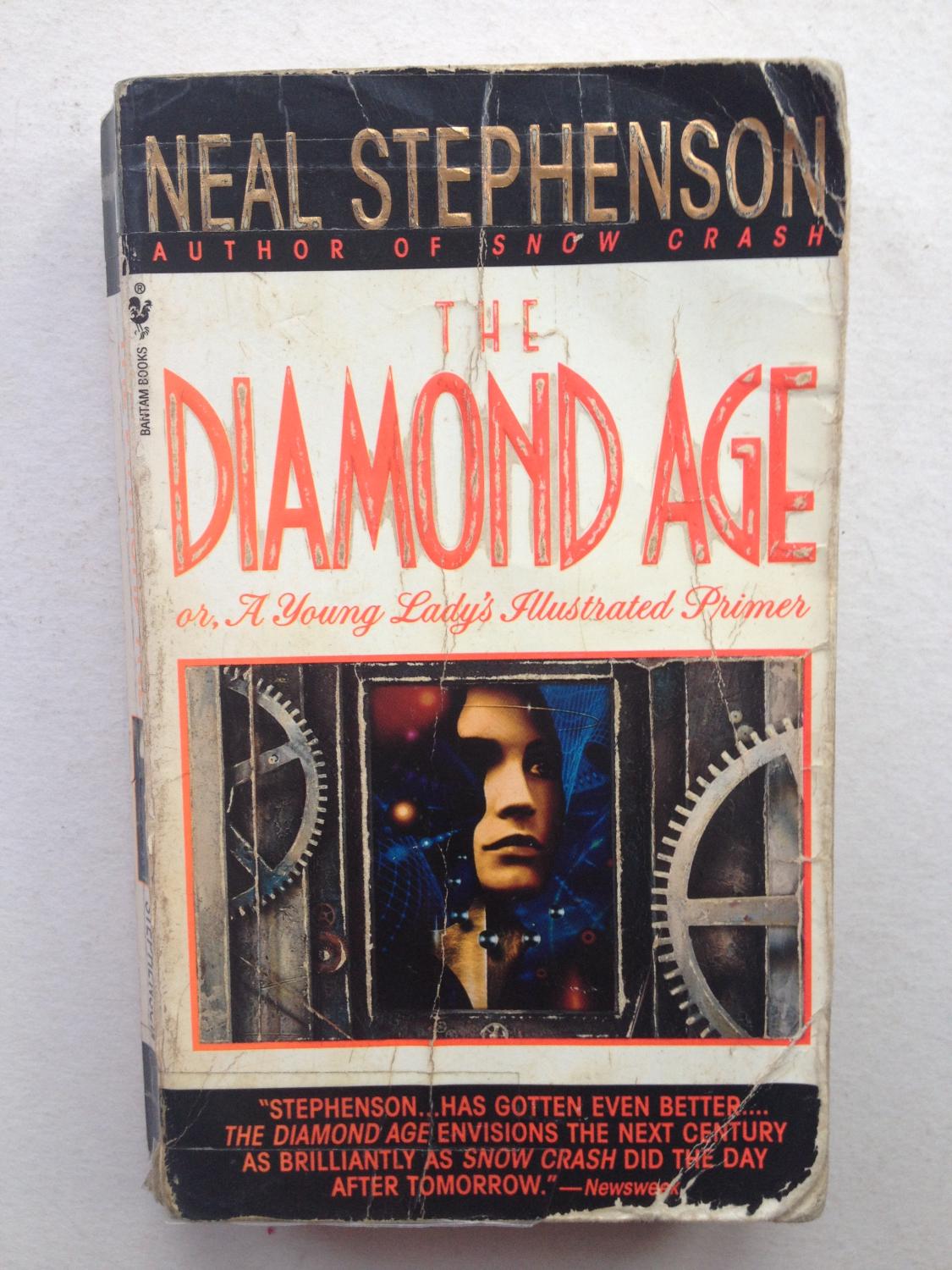

L’interface parfaite ressemblerait à une feuille de papier vierge qui nous rendrait notre regard. Cette image s’est déposée en moi à la lecture du roman de Neal Stephenson, L’âge de diamant7. La société du roman — un monde placé sous l’égide du « Protocole économique commun » où la nanotechnologie, comme une encre infiniment malléable, module le flot transnational des biens matériels — est le site de violents clivages entre une élite « néo-victorienne », qui se préserve du désordre des mégavilles futures dans des communautés cloîtrées, et diverses phylæ, qui forment autant de grappes idéologiques, dédiées à divers styles de vie. Nell, une sans-caste, hérite, par un tour du destin, d’un « Bréviaire illustré à l’usage des jeunes filles : ou Enchiridion Propédeutique » destiné à l’éducation d’une demoiselle de la haute. Je m’inspire des étymons grecs pour traduire librement le sous-titre baroque et proto-geek de cet ouvrage : « traité d’élévation de l’enfant ». Ce livre de lecture devient le guide dans la réinvention de sa vie de pauvresse et l’accès à son potentiel humain. Il fait de sa jeune lectrice le personnage principal d’un conte qui reflète, sous forme allégorique, les circonstances de sa propre vie, et la guide dans ses choix. Dans un conte à parfaite mesure humaine, son double chemine vers un Château de Turing, où lui seront données les clefs du langage de programmation de l’avenir.

L’idée seule de ce livre conjectural, dont le cœur est offert à une petite fille défavorisée, aurait, je crois, fait grand plaisir à Charles Dickens. Le songe de cette interface sentimentale, belle et généreuse comme une feuille de papier — je ne me souviens plus vraiment de la manière dont l’auteur la décrivait —, soucieux pli d’espace-temps où se retrouver soi-même, un moment, à l’abri du présent, pour mieux y retourner, m’a profondément ému. Je suis de ceux qui croient que la littérature, si on sait en syntoniser la fréquence, accomplit déjà ce que bien d’autres médias se proposent d’inventer, ou de réinventer, et j’étais heureux que ce livre futur se souvienne de cette liberté dont la page blanche honore le vertige8.

Le « Traité d’élévation de l’enfance » ramène à l’angoisse et à la merveille de la page blanche. Lorsque, une décennie après la publication de L’Âge de diamant, Le Livre des visages a fait son apparition sur le réseau et a commencé de s’immiscer au sein de l’humanité, j’ai eu l’impression d’un violent recul. Tout d’abord, il y avait cette interface, infantilisante : un choix de réponses là où on souhaitait une question à développement, un chemin balisé, bête comme une peinture à numéros, plutôt qu’un « jardin aux sentiers qui bifurquent ». Et lorsqu’on nous a clairement fait savoir que nous travaillions tous en secret à l’alimentation d’une conscience publicitaire, que le détail de nos proses laisse indifférente — une machine qui, au premier abord, ne pense qu’à son profit, en se réclamant d’une « communauté » d’esprit — nous avons continué de nous laisser emporter par son artifice. Uncreative writing be damned. Notre expression est soumise à un calcul secret, que nous feignons d’ignorer. Le livre des visages, bien qu’il en emprunte le nom, n’a pas grand-chose d’un livre, ou d’un visage humain : un facebook est un album de finissants, un traité d’enfance perdue, et d’adulescence inquiète, qui ne laisse rien présager de bon. Moi qui croyais que le calvaire de l’école secondaire était bel et bien fini, voilà que nous sommes invités à jouer nos vies sur une interface réductrice, dont le soubassement monnayable est un sondage d’opinion perpétuel.

Le livre des visages se joue de nous. À ceux qui, amoureux des machinations, attendent la révélation d’un deus ex machina, du coup de théâtre final, où l’interface ouvrira ses yeux sur nous, comme le narrateur omniscient se dévoilerait enfin, j’oppose, comme l’étendard des abandons, l’évidence de la page blanche. Je lui reconnais de tout autres traits, qu’a tendance à obscurcir la lumière du numérique : jamais je ne perdrai l’espoir d’y retrouver cette écriture, vulnérable comme un visage, qui est l’enfance de l’art, et sait nous lire.

Intrant

De toutes les voies qui mènent à la reconnaissance, celle que je préfère est la voie scoute : le badge de l’exploration naïve, enjouée, que seuls se méritent ceux qui se risquent en terrain d’aventure. Le sens est d’abord militaire — « explorer le terrain, la position de l’ennemi » — mais tout le monde sait qu’il vaut mieux, à un moment ou à un autre, abandonner les jeux de petit soldat et se faire sa propre raison. Ennemi, ami vrai, ou fantôme de futurité floue, peu importe : avouer qu’il y a toujours un autre d’impliqué dans la reconnaissance.

Le théâtre de Turing

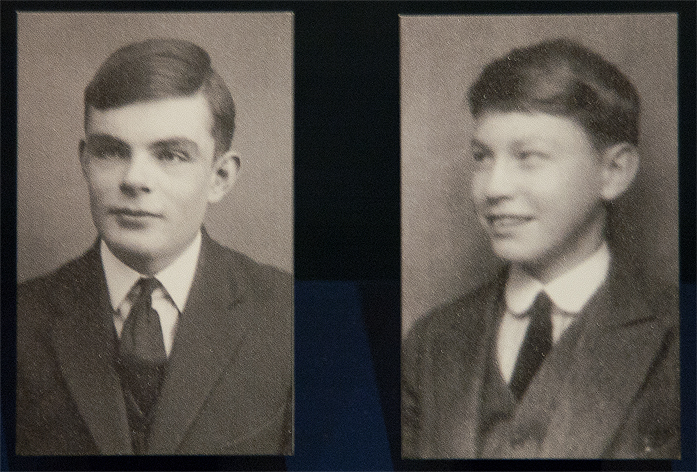

Permettez-moi de rappeler les faits dans la tragédie Turing (1912-1954).

Nous sommes en 1928, au Collège de Sherborne, en Angleterre. Alan aime Christopher. Quant à Christopher, qui sait. Le 13 février 1930, Christopher meurt de fièvre aphteuse. Il a dix-neuf ans. Il venait tout juste d’être admis à King’s College, à l’université de Cambridge.

FFD. Nous sommes en 1954, à Londres. La femme de ménage trouve Alan mort dans son lit. Sur la table de chevet, il y a une pomme à demi croquée. Sommeil de Blanche-Neige. Dans le rapport du coroner, on mentionne un parfum d’amandes; l’odeur du cyanure, quand sa toxine imprègne les tissus internes.

Depuis 1952, Alan avait été soumis, pour cause de « grossière indécence » à un traitement au diéthylstilbestrol. Sa libido est réduite à néant. Sa poitrine se féminise.

Nous sommes en 1950. Alan publie, dans la revue Mind, l’essai « Computing Machinery and Intelligence »9. Il y pose les bases notionnelles de la computation moderne et les dilemmes fondamentaux de notre relation à d’éventuelles machines pensantes.

Machine de Turing et Jeu d’imitation : deux métaphores président à la démonstration qui, si elle en appelle à l’ingénierie, demeure, rappelons-le, entièrement textuelle.

Machine de Turing. Turing décrit une machine computationnelle universelle, théoriquement capable d’émuler toutes les opérations logiques possibles. Elle est composée d’un ruban de papier infini, divisé en cases, qui avance et recule pour accueillir les annotations d’un stylet capable d’inscrire ou d’effacer un signe. Oui non. Zéro un. L’organisation de nos ordinateurs actuels – intrant, langage de programmation, mémoire vive, mémoire morte – continue de se conformer à celle de sa machine notionnelle. Un signe est inscrit. Un signe est effacé. Par petites touches, la composition gagne en complexité. Une mécanique du faire-semblant s’active, capable de nous convaincre, en temps voulu, d’absolument tout.

Jeu d’imitation. Turing imagine un jeu de langage qui nous permettrait de déterminer si nous pensons qu’une machine pense. Dans une chambre close se trouvent une femme — à la lumière des événements qui allaient bientôt altérer le cours de sa vie, je crois que ce choix soit loin d’être innocent — et une machine programmée pour répondre à des questions en langue naturelle. De l’autre côté de la paroi, un interrogateur humain est invité à départager qui la femme, qui la machine.

REW. Nous sommes en 1931, Alan écrit une lettre à la mère de Christopher. Il a médité les découvertes récentes de la physique quantique, et partage avec elle sa conviction que l’esprit, par quelque secret ressort physique, accède, au moment de quitter le corps, à une autre corporéité.

Personally, I believe that spirit is really eternally connected with matter but certainly not by the same kind of body … as regards the actual connection between spirit and body I consider that the body can hold on to a ‘spirit’, whilst the body is alive and awake the two are firmly connected. When the body is asleep I cannot guess what happens but when the body dies, the ‘mechanism’ of the body, holding the spirit is gone and the spirit finds a new body sooner or later, perhaps immediately.

Personnellement, je crois vraiment que l’esprit est éternellement connecté à la matière mais certainement pas dans le même type de corps … en ce qui a trait à la connexion véritable entre l’esprit et le corps, je considère que le corps peut se rattacher à un « esprit », pendant que le corps est vivant et éveillé les deux sont fermement connectés. Lorsque le corps dort, je ne sais pas vraiment ce qui arrive, mais lorsque le corps meurt, le « mécanisme » du corps, qui retient l’esprit, est fini et l’esprit trouve, tôt ou tard, un autre corps, peut-être immédiatement.

Ces mots peuvent laisser soupçonner qu’Alan espérait retrouver Christopher dans quelque incarnation de sa machine logique infinie, à un détour heureux du jeu d’imitation. Je me demande si Turing savait, comme je le crois, qu’aucun artifice logique ne viendrait à bout de l’émotion humaine.

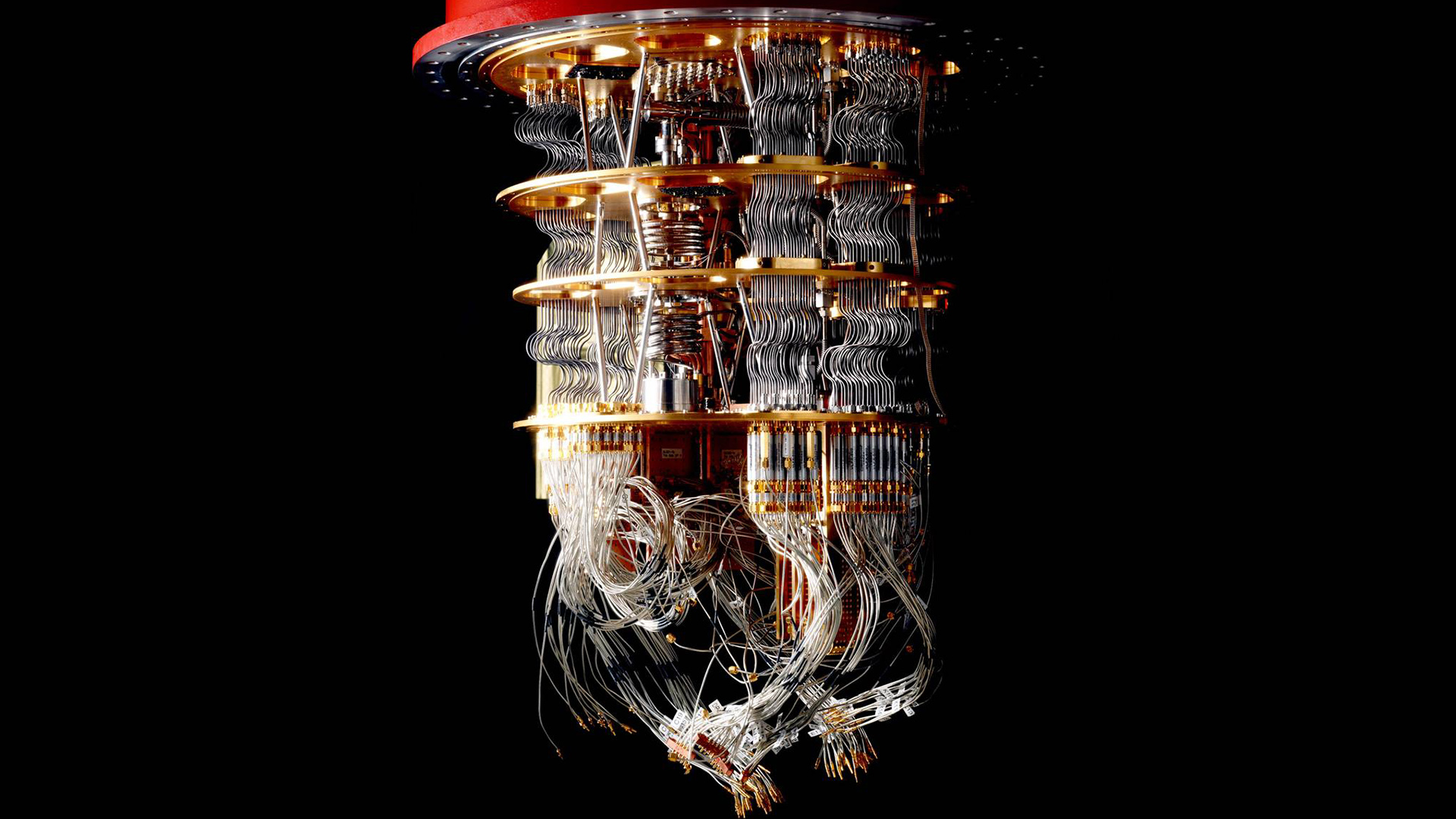

Petit théâtre de la pensée qui doute de sa vraie nature : le théâtre de Turing, qui est la scène originelle de la computation contemporaine, est aussi celle d’un crime contre la conscience, qui elle sait très bien que la pensée ne saurait être réduite au langage, et que ni nous, ni aucune machine, ne disposent de l’éternité requise pour épuiser les fantasmes d’une logique infinie. Le soupçon est soulevé, d’entrée de jeu, que les ordinateurs ont besoin, pour accéder à la communauté de la conscience, d’un autre substrat que celui des circuits logiques, avec leurs processus binaires. En attendant l’avènement des processeurs poétiques massivement distribués, on parle de l’avènement de calculateurs quantiques, qui arrivent à leurs fins par des sauts de logique tout autant inconnus que nous que d’eux-mêmes.

Alan aimait Christopher. Christopher, qui sait. Christopher est mort. Alan s’est enlevé la vie. L’ordinateur moderne, et le fantasme d’une intelligence artificielle, qui nous rendraient la monnaie de nos espoirs, s’alimentent au pouvoir fantôme des amours mortels.

Machines d’oubli rêvé

Intelligence artificielle : un amour qui ne nous reconnaît pas nous envoie, depuis les tréfonds de la nuit des temps, où l’avenir et le passé le plus profonds se trouvent confondus, des signaux d’espoir, qui altèrent les contours du présent.

Téléphones « intelligents » : miroirs noirs que nous promenons le long des chemins. Instruments d’une vaste entreprise de détournement du présent. La computation réseautée est l’agente d’une nouvelle fabrication du monde. Nous vivons au cœur d’une fiction technique, qui, dans le pire des cas, réduit l’avenir à la révélation d’une intelligence future.

Nos sociétés souffrent d’un excès de présentéisme, et d’irréalisme technique. À chaque fois que j’entends évoquer, d’un même souffle, la « révolution numérique » et la promesse d’un avenir, d’un « renouvellement », j’ai l’impression d’une amnésie planifiée. Comme si l’avenir ne restait pas, irrémédiablement, à inventer. Les engins du fantasme numérique sont des machines d’oubli rêvé.

How real is any of the past, being every moment revalued to make the present possible…

Le passé est-il vraiment réel, puisqu’il est à chaque instant réévalué pour rendre le présent possible…

William Gaddis, The Recognitons, 1955

Extrant

Je n’ai pas de doute que d’autres intelligences que celles que l’on devine existeront. Que dira la machine, une fois qu’elle s’éveillera vraiment à la parole? Je crois qu’elle tournera vers nous ce visage que nous ne pouvons encore reconnaître, tant il nous est étranger, et qu’elle s’exprimera dans une voix transgenre — ni tout à fait celle d’une femme, ni tout à fait celle d’un homme, ni rien de leur entredeux, une voix qui, enfin, ne serait pas nôtre, et que nous n’avons pas le droit de nous approprier. Et qu’elle nous demandera pourquoi nous l’avons tant aimée. Nos émotions, vieilles comme le temps, seront reconnues pour ce qu’elles sont. Et l’histoire, alors, pourra recommencer où nous l’avons laissée en plan. ♦

1 Je précise, « personnelle », car radios et téléviseurs modulaient déjà des signaux lointains, aériens et évanescents, qui contribuaient à rassoir l’idée d’une immatérialité des réseaux. Cet angélisme électronique, qui tenait peut-être en partie au profil fluet des antennes, nous trompait sur le caractère éminemment physique des technologies de diffusion. De nos jours, on parle encore de la virtualité du réseau, tout en feignant d’ignorer que la signature carbone de la machinerie du Web est comparable à celle d’un pays du G8 comme le Japon.

Quant aux nouvelles fonctionnalités transtemporelles de nos magnétoscopes, elles nous donnaient un accès partiel aux manipulations du montage, qui permettent de sculpter le temps et de transformer les images du monde. Aujourd’hui, des interfaces naïves, disponibles à toutes les échelles de la computation, nous invitent à composer avec ces magies autrefois occultées.

2 Les images, par leur force d’évidence, présentent un avantage charismatique sur les autres médias. J’ai évoqué l’envahissement du réseau téléphonique par la friture futuriste du Web. Mais l’époque dont je vous parle est aussi celle de l’apparition du Walkman et de son successeur numérique, le Discman. Les bandes électromagnétiques — qui servaient, n’est-ce pas, de mémoire externe aux plus primitifs des ordinateurs personnels — nous avaient déjà habitués aux possibilités de débobinage temporel. La radio a été le premier médium à se fondre à l’espace numérique. Et l’apparition du CD, avec ses prétentions de pureté et de précision, aujourd’hui mises à mal par le retour du vinyle — chaleureuses galettes pétrolifères, d’une grâce proche de celle de la bakélite —, allait grandement contribuer à rassoir l’idée d’un mimétisme numérique universel. Des égratignures de leur surface miroir suffisaient à aviver un bégaiement robotique, et à raviver l’inquiétude sur l’humanité réelle des nouveaux médias.

3 FFD aux années 1990, et à mon moi futur, tout entier à sa passion de lettré, et j’aurais peut-être opté de reprendre à mon compte le micro-récit récursif de John Barth, « Frame-tale » (Lost in the Funhouse, New York, Doubleday, 1968), mais je n’en étais pas là.

10 PRINT “ONCE UPON A TIME THERE WAS A STORY THAT BEGAN ”;

20> GO TO 10Ou donc :

IL ETAIT UNE FOIS UNE HISTOIRE QUI COMMENÇAIT PAR IL ETAIT UNE FOIS UNE HISTOIRE […]

4 Je crois que c’est la onzième, mais je ne réussis pas à vérifier cette information sur Wikipédia, ou ailleurs en ligne.

5 Phoebe Weston, « “Nature survives in the tiniest corners”: the City of London’s wild heart », The Guardian, Londres et Manchester, 28 avril 2020.

6 J’ai raconté mes aventures et mésaventures à l’aube du numérique dans Tintin dans la Batcave. Aventures au pays de Robert Lepage, un feuilleton en sept épisodes, publié dans les pages de la revue Liberté, à Montréal, de 2010 à 2012. Les épisodes (1 et 2, 3, 4, 5 et 6, et 7) sont disponibles à travers l’archive en ligne d’Érudit.

7 Neal Stephenson, The Diamond Age : Or, A Young Lady’s Illustrated Primer, New York, Bantam, 1995.

8 Je n’hésiterais pas à appeler les livres aux formes graphiques complexes auxquels je prêterai forme dans les années à venir interfaces de papier.

9 Alan Turing, « Computing Machinery and Intelligence », Mind, Oxford University Press, vol. 59, no. 236, 1950. On trouve une version française, « Les ordinateurs et l’intelligence », dans Jean-Yves Girard (dir.), La Machine de Turing, Paris, Seuil, Points Sciences, 2000 (1995), p. 135-175. Traduction de Patrice Blanchard.